Cinquanta anni fa furono sottratti dal Palazzo Ducale di Urbino un Raffaello e due Piero della Francesca suscitando enorme scalpore in Italia e nel mondo e trovando larga eco negli organi di informazione e negli ambienti politici e culturali

La notizia fu eclatante: un dipinto di Raffaello e due di Piero della Francesca rubati, nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 1975, dal Palazzo Ducale di Urbino. Ne parlano i mass-media a livello internazionale, mentre la stampa italiana si scatena contro il mondo politico reo di trascurare la cura del patrimonio artistico nazionale. Un grattacapo sia per l’appena istituito ministero dei beni culturali e sia per il nucleo tutela dei carabinieri in attività da poco tempo. In città arrivano il ministro Giovanni Spadolini ed altre cariche dello Stato, mentre in Parlamento piovono le interrogazioni dei partiti.

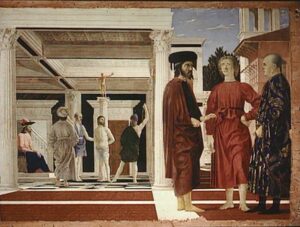

Il fatto. Il furto fu compiuto tra le 0,30 e le 2,30 ed i ladri, agevolati anche da una serata di nebbia, si servirono delle grandi impalcature che cingevano l’edificio per lavori per portare a termine il colpo della vita mediante il robusto riscatto o vendita preventivati. Nelle loro mani finirono la “Muta” o “Ritratto di gentildonna” di Raffaello, la “Madonna di Senigallia” e la “Flagellazione” di Piero. Tutti dipinti rappresentativi dell’epoca gloriosa di Federico da Montefeltro. Quello che passò alla storia come il “furto del secolo”, ebbe, nella sua gravità, anche un lato, se così si può dire, positivo: cambiò il modo con cui l’Italia si prese cura del suo patrimonio artistico.

Le indagini. Seguirono quasi due mesi di apprensioni, fino al 29 marzo dello stesso anno quando i dipinti, recuperati dai carabinieri in Svizzera, fecero ritorno a Urbino tra un’ala festante di folla. Sessanta giorni di indagini ad alto livello in un ambiente inquinato dalla presenza di truffatori e mitomani. La sera stessa del furto la telefonata di una donna fa presente che i dipinti si trovano nella mansarda del castello e che il furto è opera della mala di Pesaro. Alle 11 del mattino successivo un anonimo chiama l’Accademia di belle arti e al direttore, l’incisore Arnaldo Battistoni, gli intima di preparare tre miliardi di lire per il riscatto. Ma c’è chi si accontenta di 100 milioni nella richiesta indirizzata al sindaco, cifra che, probabilmente, Raffaello e Piero avranno trovato offensiva. Il 10 febbraio un’altra richiesta, di 200 milioni, invita a consegnare il malloppo a Prato. La pista svizzera, quella vera, comincia a concretizzarsi nel corso di un summit a Milano tra gli inquirenti lombardi e la delegazione urbinate composta dal sostituto procuratore Gaetano Savoldelli Pedrocchi, dal capitano Sabino Battista e dal maresciallo Salvatore La Monica. La verità si fa strada quando i ladri, constatato che la “merce” era difficile da vendere per la sua notorietà, cercano il contatto diretto. Il riscatto ammonta a 250 milioni di lire. I carabinieri si fingono acquirenti interessati ed il 23 marzo 1976 scatta la trappola a Locarno. In carcere finiscono quattro persone tra cui un falegname di Pesaro.