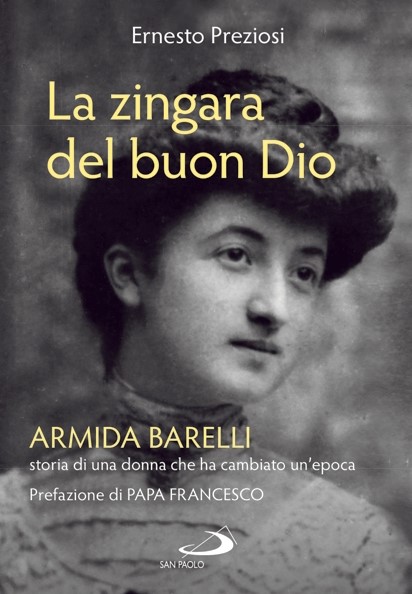

DI ERNESTO PREZIOSI – Autore del libro “La zingara del buon Dio”

DI ERNESTO PREZIOSI – Autore del libro “La zingara del buon Dio”

Armida Barelli nasce nel 1882 a Milano. Da poco Roma è capitale del nuovo regno e nella sua famiglia si respira un’area risorgimentale estranea agli impulsi del cattolicesimo intransigente. Secondogenita di sei figli, trascorre un’adolescenza felice, presenta un temperamento non solo vivace, ma generoso ed entusiasta con una nota di ottimismo che manterrà per tutta la vita. Frequenta la scuola pubblica e prosegue gli studi in collegio a Menzingen, nella Svizzera tedesca, dove impara il tedesco e il francese, vivendo in un contesto internazionale. A fronte di risultati scolastici positivi, la sua vivacità le procura qualche problema specie nell’accettare la rigida educazione e la austera pratica religiosa. Eppure è in quel contesto che scopre il culto del Sacro Cuore, impara a meditare e inizia a fare i conti seriamente con la chiamata del Signore, tanto da pensare, ad un certo punto, di vestire l’abito religioso. La famiglia si allarma e le fa interrompere gli studi.

Rientrata in collegio conclude gli studi e nell’incontro con le compagne per festeggiare il diploma, quando tutte vanno facendo pronostici circa il proprio avvenire, Ida afferma: «o sarò suor Elisabetta missionaria in Cina, o madre di dodici figli e la prima bambina si chiamerà Elisabetta. Ricordate tutte che Ida Barelli sarà suora o mamma, ma vecchia zitella mai!». Si tratta probabilmente di un entusiasmo giovanile, sta di fatto che, rientrata a Milano, la sua ricerca continua, è un travaglio che l’accompagna per alcuni anni. Passa per un fidanzamento lampo, ma non è questa la sua strada. D’altra parte la famiglia preme e ha delle aspettative nei suoi confronti, intanto dà spazio alla preghiera e si avvicina in maniera costante ai sacramenti. Partecipando nel 1909 ad un corso di cultura religiosa all’arcivescovado di Milano, conosce Rita Tonoli. È un incontro importante. Rita, le propone di aiutarla nella Piccola Opera per la salvezza del fanciullo. Accetta. Sarà la Tonoli a farle conoscere un gesuita, p. Mattiussi, che diventerà la sua guida spirituale confermandola nella scelta di consacrarsi a Dio per l’apostolato nel mondo. È il 1909 e Armida lo definisce “Anno di grazia”. Nel maggio 1913 nel Duomo di Milano confermerà quella scelta. Intanto la preoccupa l’ateismo del fratello Luigi, si consiglia con la Tonoli che le suggerisce di parlarne con un giovane che ha indossato il saio francescano dopo gli studi in medicina e la militanza socialista. È l’11 febbraio 1910 quando Armida si reca al convento di via Maroncelli ad incontrare fra Agostino Gemelli. L’incontro è di quelli decisivi, dopo aver parlato del fratello, il francescano le chiede di collaborare per tradurre articoli per la «Rivista di filosofia neoscolastica», nata l’anno precedente. Armida ha da poco compiuto 27 anni. Inizia una collaborazione che cambierà il corso della sua vita. È confermata la vocazione di fondo ma con frate Agostino entra nella sua vita il francescanesimo, aderisce al Terz’Ordine e comincia a manifestarsi un’idea, quella di percorrere una strada inedita: consacrarsi nel mondo senza essere del mondo. Le scriverà Gemelli: «Il Signore faccia di lei una santa laica nel vero senso della parola, non come “le suore in casa”, ma com’erano le prime vergini e martiri cristiane, che hanno ingigantito la missione della donna nel mondo. E chissà quale parte hanno avuta nella diffusione del cristianesimo. Così deve fare lei: laica, ma santa».

——————————————————————————————————-

Gli anni che vanno dal 1918 al 1921 sono uno snodo fondamentale nella vita di Armida Barelli ormai confermata nelle scelte di fondo della vita, partecipa alla fondazione di molteplici Opere: nel 1918 nasce la Gioventù Femminile, il 19 novembre 1919 ad Assisi si costituisce la Famiglia delle Terziarie francescane, primo nucleo del futuro Istituto secolare e, infine, il 7 dicembre 1921 si inaugura l’Università Cattolica. Con lo scoppio della prima guerra mondiale Armida viene coinvolta come segretaria del comitato per la consacrazione dei soldati al S. Cuore. Si distingue nel lavoro organizzativo di un’opera che segna la presenza dei cattolici nella modalità di una nuova religiosità di massa. Sul finire del 1917, il card. Ferrari, Arcivescovo di Milano le chiede di guidare una associazione di giovani donne che possa operare per la “diffusione dell’idea cristiana” in un contesto turbolento. Sollecitata da un episodio di cui viene a conoscenza, modifica l’iniziale rifiuto e accetta l’invito del cardinale. Avvia così un’esperienza formativa che si diffonde rapidamente in tutta la diocesi.

Nel gennaio 1918, a guerra ancora in corso, sottoscrive l’atto costitutivo della società editrice “Vita e Pensiero” che prende il nome della rivista nata quattro anni prima. Intanto la presidente dell’Unione Donne le chiede di assumere la vicepresidenza diocesana dell’associazione a Milano. È un ulteriore passaggio per Armida, che è estranea al Movimento cattolico, per entrare in contatto con l’associazionismo. Nel settembre 1918, Papa Benedetto XV, sulla scorta dei risultati ottenuti dalla Barelli a Milano le chiede di fondare in tutta Italia i circoli della Gioventù Femminile; inizia un cambiamento radicale della sua vita.

Delle Opere in cui si impegna e dove profonde le sue non comuni capacità, l’Azione cattolica è la principale perché è qui la radice di quella dedizione per l’apostolato, come allora si diceva, che la porta a spendere l’intera vita per l’annuncio, per l’avvento del Regno di Dio e che le consente di realizzare quella vocazione laicale su cui si spenderanno numerosi pronunciamenti magisteriali e approfondimenti teologici.

Nei viaggi che compie lungo la penisola incontra tante giovani, tra queste alcune le chiedono la possibilità di dedicarsi interamente al Signore pur restando nel mondo.

È il percorso che lei ha intrapreso, ne parla con Gemelli e confortati dal parere di Benedetto XV, i due iniziano a pensare ad una famiglia spirituale. Il Papa le dice: “Non create monache nella Gioventù Femminile. Siate laiche e restate laiche” e consiglia di appoggiarsi al Terz’Ordine francescano. Sarà così che, nel novembre 1919, nella piccola chiesa di S. Damiano ad Assisi, nasce un nuovo “sodalizio” che, con un travagliato cammino, contribuirà alla nascita nella Chiesa ad una nuova realtà: gli Istituti secolari.

Intanto insieme al gruppo di amici riuniti intorno a p. Gemelli va realizzandosi un sogno vagheggiato dal Movimento cattolico e in esso da Giuseppe Toniolo: la fondazione di un’università. Anche in questo caso il cammino non è facile e il suo ruolo è centrale, raccogliere i fondi necessari alla costruzione e al funzionamento dell’Università ma non solo. Quando il 7 dicembre 1921 a Milano si inaugura sità Cattolica del Sacro Cuore l’unica donna a prendere e si presenta come la “Marta accanto alle “Marie della plazione e dello studio”, ai bisogni materiali. Il suo ruolo in realtà sarà ben più grande tribuirà a raggiungere un inedito per un ateneo: dispiegare nell’intero territorio nazionale una rete di sostegno e di conoscenza attraverso un’associazione e, di lì a poco, una raccolta di fondi annuale: la Giornata Universitaria L’Ateneo del S. Cuore svolgerà sì un servizio non solo a coloro lo frequentano ma all’intera cattolicità italiana.

———————————————————————————————————

Lungo gli anni ’20 e ’30 Armida Barelli si dedica con grande impegno alle Opere che ha contribuito a far nascere: la formazione e l’aspetto organizzativo della Gioventù femminile (GF), il nascente istituto secolare, che dalle prime dodici sodali giungerà a mille aderenti nel 1942, e l’Università Cattolica. Per quest’ultima, oltre a raccogliere fondi, cura l’organizzazione della Giornata universitaria che, dal 1924, diviene un appuntamento annuale per le parrocchie italiane e, attraverso l’Associazione Amici, tesse lungo la penisola la rete di sostegno dell’Ateneo dei cattolici italiani.

Dota tutte queste realtà di giornali che, nel caso della GF sono settimanali dedicati a differenti categorie. Per l’Opera della Regalità, fondata da lei con Gemelli per l’apostolato liturgico, edita un grande quantitativo di stampati che raggiungono, come il fascicolo La S. Messa per il popolo italiano centinaia di migliaia di copie.

La Barelli è assorbita da mille impegni: viaggi in Italia e all’estero per la formazione delle giovani donne, per la diffusione di una cultura non appannaggio solo delle élite ma capace di incontrare la dimensione popolare, per la promozione di strumenti che consentano una consapevole partecipazione alla liturgia.

Sullo sfondo delle mille iniziative sta una intensa opera di evangelizzazione in grado di formare cristiani veri, capaci di resistere alle difficoltà dei tempi.

Nel 1946 lascia la presidenza della GF, ha ormai 64 anni. Si dedica a scrivere un volume di memorie La Sorella maggiore racconta. Il Papa la nomina vicepresidente generale dell’AC con delega per le organizzazioni femminili. In quegli anni in cui l’Italia vive un delicato passaggio politico con il ritorno alla democrazia, Armida si adopera per a promuovere responsabilità sociale e un’attiva partecipazione delle donne, in occasione del voto per eleggere l’Assemblea Costituente. Eccola allora ripercorrere la Penisola per incontrare e motivare: tanti incontri, tanti discorsi in pubblico. Lancia le “Missioni sociali” per sottolineare il significato vero di quel nuovo impegno che nasceva dalla fede. Dopo le elezioni del 1946, ecco l’appuntamento del 18 aprile 1948: Armida chiede alle gieffine di entrare nelle amministrazioni e nel sindacato, per non vanificare i risultati ottenuti alla Costituente ed appoggiare il partito di ispirazione cristiana. Declina l’invito ad entrare in lista ma suggerisce nominativi di persone valide. È convinta che si debba raggiungere il 51% per ottenere in democrazia quanto ci si propone per il bene del Paese. Il suo impegno politico ha un chiaro fondamento religioso, la anima “una sincera carità per il prossimo”, per il bene e il futuro dell’Italia.

Dopo quella pagina, le rimangono ancora gli impegni in Università e dell’Istituto secolare di cui resta “Sorella maggiore”. Intanto si affacciano problemi di salute che le consiglierebbero di rallentare il lavoro. Farà ancora alcuni viaggi e parteciperà ad alcuni incontri ma intensifica la cura della sua vita spirituale, gradualmente perde la voce e comunica scrivendo su una piccola lavagna. Trascorre gran parte del tempo a Marzio. Nell’ottobre 1951 con fatica, si reca ancora a Roma e incontra un’ultima volta Pio XII che, per riceverla scende appositamente da Castelgandolfo. Partecipa ancora, come può, agli organi dell’Università dove esprime la speranza che si apra la Facoltà di Medicina. Muore nella notte del 15 agosto del 1952 a Marzio dove viene sepolta. L’anno dopo verrà tumulata con una manifestazione di popolo, presenti oltre 12.000 persone, nella cripta della Cappella del S. Cuore all’interno dell’Università.

ERNESTO PREZIOSI