La ricerca scientifica non ha mai cessato di avere un certo ‘profumo di sacralità’. E’ nata all’ombra delle ‘sacrestie’ delle varie religioni. Il culto della bellezza e del mistero dell’universo, seppure nella molteplicità delle espressioni, si coniugavano al culto delle divinità. Così all’origine delle civiltà del Mediterraneo, a cominciare dai greci, le varie discipline della sapienza erano strettamente unite: la filosofia alla fisica, la fisica alla matematica, ecc…

Per genialità, per assimilazione e per l’originalità stessa del mistero dell’Incarnazione del Verbo, si è ripetuto, in maniera eccellente, nel Cristianesimo. Resta insuperato il pensiero medievale. Fra le tante figure che hanno espresso la ‘composizione dei saperi’ eccelle Sant’Alberto Magno (1206-1280) dottore universale e patrono delle scienze (pastore, filosofo, teologo ma anche biologo, fisico, botanico…). Il suo metodo consisteva semplicemente nell’osservazione, nella descrizione e classificazione dei fenomeni. Apre così la porta alle ricerche successive e dimostra che tra scienza e fede non vi è opposizione. Si aggiungono tantissimi testimoni, credenti e scienziati dell’età moderna Copernico, Galileo, Pascal, Newton; fra i contemporanei Zichichi, Cabibbo (scopritore delle particelle elementari), Enrico Medi per il quale la scienza si fa poesia: “prendo lo sfavillio dei colori e ne fo poesia; io prendo voi stelle nelle mie mani, e tremando nell’unità dell’essere mio vi alzo al di sopra di voi stesse, e in preghiera vi porgo al Creatore, che solo per mezzo mio voi stelle potete adorare”.

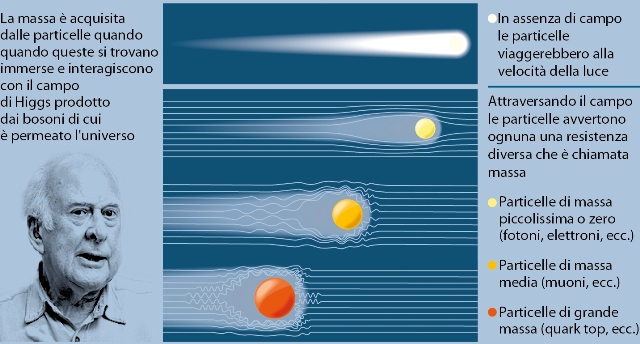

Per il prof. Zichichi “la scoperta del bosone di Higgs ci ha dimostrato che la massa reale ha le sue radici nella massa immaginaria. Noi fisici, nel nostro lavoro, possiamo vedere solo cose reali, ma costruendo una teoria completa, abbiamo capito che oltre la massa reale abbiamo bisogno della massa immaginaria la quale entra così nella descrizione dell’universo che è fatto di stelle e di galassie ma che ha le sue radici nell’universo subnucleare, che è più importante delle stelle e delle galassie”. Per il prof. Facchini dell’Università di Bologna “la denominazione data al bosone ‘particella di Dio’ è certamente impropria e si lega a circostanze accidentali, tuttavia dice qualche cosa delle sue proprietà ‘creative’ nel dare ‘massa’ a tutte le cose. Ma il concetto di creazione è altra cosa. La nuova scoperta non cambia nulla per quanto riguarda l’idea di creazione.

Alcune buone circostanze hanno accompagnato la scoperta del Bosone Higgs. Il bisogno non proprio inconscio dell’unità dei saperi, il contatto diretto e prolungato dei ricercatori con il non esistente, e la fine completa del materialismo storico-scientifico di Engels, sono segnali che possono davvero ribaltare la cultura positivista del ‘900 e aprirsi finalmente a quel ‘oltre’ che li accompagna ad ogni passo.

Raffaele Mazzoli